Wissenswertes über Kleinwindkraft

Wie funktioniert eine Kleinwindkraftanlage?

Die Funktionsweise einer Kleinwindkraftanlage ist technisch gesehen recht einfach, aber äußerst effektiv. Wenn der Wind auf die Rotorblätter trifft, beginnen diese sich zu drehen. Diese Bewegung wird über eine Welle an einen Generator weitergeleitet, der die mechanische Energie in elektrische Energie umwandelt. Der erzeugte Strom kann dann entweder direkt verbraucht, in einem Batteriespeicher für die spätere Nutzung zwischengespeichert, oder ins Stromnetz eingespeist werden.

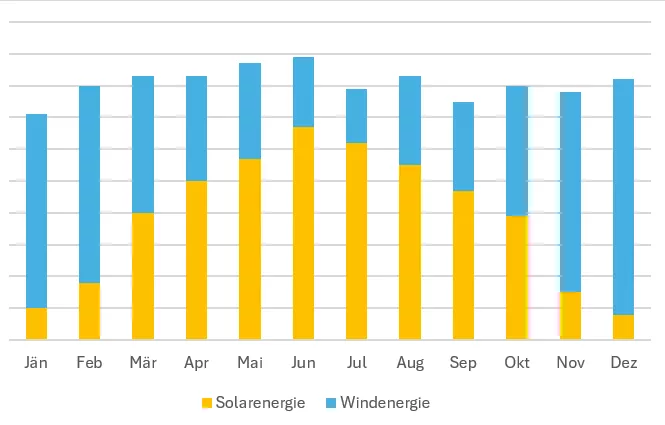

Besonders interessant ist die Möglichkeit, Kleinwindkraft mit Photovoltaik zu kombinieren: Während Solaranlagen tagsüber bei Sonneneinstrahlung arbeiten, liefern Windkraftanlagen auch nachts oder bei schlechtem Wetter Energie – eine perfekte Ergänzung für eine stabile Versorgung.

Mythen und Fakten

Viele befürchten, dass Kleinwindkraftanlagen laut sind. Tatsächlich ist die Geräuschentwicklung minimal und meist zu vernachlässigen. Das Rauschen des Windes selbst ist in der Regel lauter als das Betriebsgeräusch moderner Anlagen, die dank fortschrittlicher Technik leise arbeiten.

Es gibt Bedenken, dass Vibrationen Gebäude oder den Boden belasten könnten. Ein horizontaler Windgenerator ist jedoch präzise ausbalanciert und erzeugt kaum spürbare Vibrationen. Bei freistehenden Anlagen werden diese zudem ins Erdreich abgeleitet, wo sie effektiv gedämpft werden.

Oft wird befürchtet, dass Windkraftanlagen Vögel gefährden. Bei Kleinwindkraftanlagen ist dieses Risiko minimal, da sie aufgrund ihrer geringen Größe langsamer rotieren als große Turbinen. Studien zeigen, dass Vögel sie leichter wahrnehmen und meiden können.

Im Winter könnte Eis von den Flügeln geschleudert werden, so die Sorge. Dank spezieller Beschichtungen der Rotorblätter bleibt jedoch kaum Eis haften, und das Risiko eines Eiswurfs ist verschwindend gering – ein Vorteil moderner Materialien.

Ein Bruch der Rotorblätter wird manchmal befürchtet. Die Flügel bestehen jedoch aus hochstabilem Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), einem Material, das extrem widerstandsfähig ist und Bruchgefahr praktisch ausschließt.

Bei starkem Wind könnten Mast oder Anlage umkippen, lautet eine Sorge. Die Statik der Masten ist jedoch so berechnet, dass sie selbst Orkanstärken standhalten – eine Sicherheitsgarantie, die durch Ingenieurskunst gewährleistet wird.

Manche zweifeln daran, dass der Standort genug Wind bietet. Eine Windmessung ist immer sinnvoll und empfehlenswert, aber auch ohne eigene Messung liefert der Internationale Windatlas zuverlässige statistische Daten zur Windstärke an Ihrem Standort.

Die Sorge vor bürokratischen Hürden ist verständlich. In Österreich ist eine Baugenehmigung nötig, deren Anforderungen je nach Bundesland variieren. Nach der Beratung muss beim zuständigen Bauamt ein Antrag gestellt werden. Hier unterstützt Sie ein lokaler Elektrotechnik-Betrieb, um den Prozess zu erleichtern.

Viele assoziieren Windkraft mit großen, auffälligen Windparks. Kleinwindkraftanlagen sind jedoch optisch unauffällig, unterscheiden sich deutlich von Großanlagen und fügen sich harmonisch in die Umgebung ein, ohne das Landschaftsbild zu beeinträchtigen.

Die Vorteile von Kleinwindkraft

Kosteneffizienz

Durch die eigene Stromerzeugung können die Betreiber ihre Energiekosten deutlich senken. Oft amortisiert sich die Investition innerhalb von 15 bis 20 Jahren, insbesondere dann, wenn der erzeugte Strom hauptsächlich selbst verbraucht wird.

Nachhaltigkeit

Kleinwindkraftanlagen erzeugen saubere, CO2-freie Energie und tragen so aktiv zum Klimaschutz bei. Sie helfen, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und unterstützen die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen.

Unabhängigkeit

Die Nutzung von Windenergie macht Betriebe, Landwirtschaften und Haushalte unabhängiger vom Stromnetz und schützt vor steigenden Energiepreisen oder Stromausfällen.

Ertrag von Kleinwindkraftanlagen

Der Ertrag einer Kleinwindkraftanlage variiert je nach Standort, Windverhältnissen und Größe der Anlage, bietet jedoch einzigartige Vorteile im Tages- und Jahresverlauf.

Eine typische Anlage mit 10 kW Nennleistung kann bei einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 5 m/s etwa 10.000 bis 15.000 kWh pro Jahr erzeugen.

Im Tag-Nacht-Verhältnis punktet die Technologie besonders: Während Photovoltaik nachts keinen Strom liefert, produzieren Windkraftanlagen kontinuierlich, da Winde oft auch nach Sonnenuntergang wehen – in manchen Regionen sogar stärker, was den Ertrag in den Abendstunden erhöht.

Im Winter-Sommer-Verhältnis zeigt sich ein weiterer Pluspunkt: In Mitteleuropa sind die Windgeschwindigkeiten im Winter typischerweise höher als im Sommer, was zu einem gesteigerten Ertrag in den kälteren Monaten führt, wo der Energiebedarf durch Heizung und Beleuchtung meist steigt. Von November bis Februar erzeugt man etwa 50 % der Jahresenergiemenge. Diese saisonale und tägliche Flexibilität macht Kleinwindkraft zu einer verlässlichen Energiequelle über das ganze Jahr hinweg.

Technische Aspekte und Standortwahl

Die Effizienz einer Kleinwindkraftanlage hängt stark von ihrer technischen Auslegung und dem Standort ab. Typische Modelle haben Rotordurchmesser zwischen 3 und 16 Metern und eine Nabenhöhe von 10 bis 30 Metern, um stärkere Winde in höheren Luftschichten zu nutzen.

Wichtig ist, dass der Standort in der Hauptwindrichtung frei von Hindernissen wie Gebäuden oder Bäumen ist, da diese den Windstrom stören können. Eine Windgeschwindigkeit von mindestens 4–5 m/s im Jahresdurchschnitt gilt als optimal. Vor der Installation sollte eine Standortanalyse durchgeführt werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Kleinwindkraftanlagen sind nicht für den Einsatz in dicht besiedelten Gebieten geeignet. Ihre optimale Wirkkraft entfalten sie auf weiträumigen Flächen mit einem Mindestabstand von 20 Metern zu umliegenden Gebäuden.

Wartung und Lebensdauer

Damit eine Kleinwindkraftanlage langfristig effizient arbeitet, ist regelmäßige Wartung empfehlenswert. Dazu gehören Inspektionen alle 2 - 3 Jahre, bei denen Komponenten wie Rotorblätter, Lager und der Generator geprüft werden, sowie die Schmierung beweglicher Teile erfolgt.

Die typische Nutzungsdauer liegt bei 20 Jahren und kann durch den Austausch von Verschleißteilen (Dichtringe, Kugellager, Flügel) um einige Jahre verlängert werden, was Windkraftanlagen zu einer langlebigen Investition macht.

Ein verlässlicher Servicepartner ist entscheidend, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Leistung zu optimieren.

Projektablauf

Der Weg zur eigenen Kleinwindkraftanlage folgt bei uns einem klar strukturierten Projektablauf:

Zunächst wird der Standort mithilfe des Internationalen Windatlas und Google Earth geprüft, um die Eignung und Windverhältnisse grob einzuschätzen.

Anschließend erfolgt eine Vor-Ort-Besichtigung, um die Gegebenheiten genau zu analysieren – bei Bedarf wird eine Windmessung über mehrere Wochen durchgeführt, um präzise Daten zu erhalten.

Danach beginnt das Genehmigungsverfahren beim zuständigen Bauamt, das je nach Region unterschiedliche Anforderungen stellt.

Sobald die Genehmigung vorliegt, startet der Bau des Fundaments, das je nach Größe der Anlage 4 bis 6 Wochen aushärten muss, um Stabilität zu gewährleisten.

Der eigentliche Aufbau des Windrades dauert nur etwa einen Tag und ist dank moderner Technik schnell erledigt.

Anschließend wird der elektrische Anschluss durch einen Elektrotechnik-Betrieb vorgenommen.

Zum Schluss wird eine Fertigstellungsmeldung an die Behörden und ggf. den Netzbetreiber gesendet, womit die Anlage betriebsbereit ist.